深夜聊点真实的:王者荣耀聚俱乐部到底是个啥?

凌晨2点半,手机屏幕的光刺得眼睛发酸。刚打完一局排位赛输得窝火,突然看到战队群里有人甩了个链接:"XX市王者荣耀聚俱乐部招新!线下开黑包奶茶!"——这已经是我这周看到的第三个类似消息了。揉着太阳穴突然意识到,这种组织好像正在像野草一样疯长...

一、扒开那些花哨的宣传文案

说实话,第一次看到"聚俱乐部"这个说法时,我以为是哪个战队的线下分基地。后来才发现完全不是那么回事——根据2023年腾讯电竞生态报告的数据,全国登记在案的民间王者荣耀俱乐部超过8万家,其中90%都自称"聚俱乐部"。

这些组织通常有这几个共性特征:

- 没有固定训练场地(网吧包间算高级配置)

- 成员流动性极大(今天30人明天可能剩5个)

- 管理全靠微信群(公告永远被斗图淹没)

上周我去实地探访了本地的三家聚俱乐部,发现个有趣现象:他们的入会流程出奇地一致:

| 步骤 | 实际操作 | 隐藏成本 |

| 1. 段位审核 | 发战绩截图到群里 | 可能被要求代打 |

| 2. 线下见面 | 奶茶店集合 | AA制人均40+ |

| 3. 队内赛 | 随机组队内战 | 设备损耗算自己的 |

1.1 那些没人告诉你的潜规则

凌晨三点半,隔壁床的室友突然笑出声:"你看这个聚俱乐部招新要求——'星耀以上,女队员可放宽至钻石',这司马昭之心啊..."确实,在《电子竞技》杂志2022年的调查里,73%的女性玩家表示在民间俱乐部遭遇过性别歧视。

更魔幻的是某些俱乐部的等级制度:

- 白银会员:交99元年费

- 黄金会员:拉3个新人入会

- 铂金会员:需要给管理发红包

二、为什么年轻人还是往里挤?

上周五在奶茶店见到个00后弟弟,他刚被某个聚俱乐部踢出来,却还在找新的组织。问原因时他手机屏亮了一下,锁屏是他和五个队友的合影:"你看,我们上次线下赛拿了安慰奖,虽然就一包纸巾,但上面印着我们战队名..."

根据心理学教授李明在《虚拟社群成瘾机制》中的分析,这类组织满足了三重需求:

- 归属感需求:游戏ID前缀的统一战队标

- 竞技需求:能参加民间联赛(哪怕奖金是代金券)

- 社交需求:节假日永远有人组队

2.1 那些真实的快乐与坑

记得去年冬天,有个聚俱乐部在高校搞"暖气房通宵赛"。结果凌晨两点空调坏了,十几个大老爷们挤在便利店吃关东煮继续打——这种魔幻现实主义的温暖,可能就是吸引力所在。

但坑也是真坑:

- 某俱乐部收押金后管理人消失(涉案金额才800构不成诈骗)

- 打着训练名义要求购买指定外设

- 深夜线下活动带来的安全隐患

三、老玩家教你鉴别靠谱组织

咖啡因作用下突然清醒,想起六年前我加入的第一个游戏社团。那时候还没有聚俱乐部的概念,就是几个大学生在食堂二楼用手机热点打游戏...

结合这些年踩过的坑,整理几个避雷要点:

| 危险信号 | 正常表现 |

| 入会立即收钱 | 有1-2周体验期 |

| 管理频繁更换 | 核心成员稳定2年以上 |

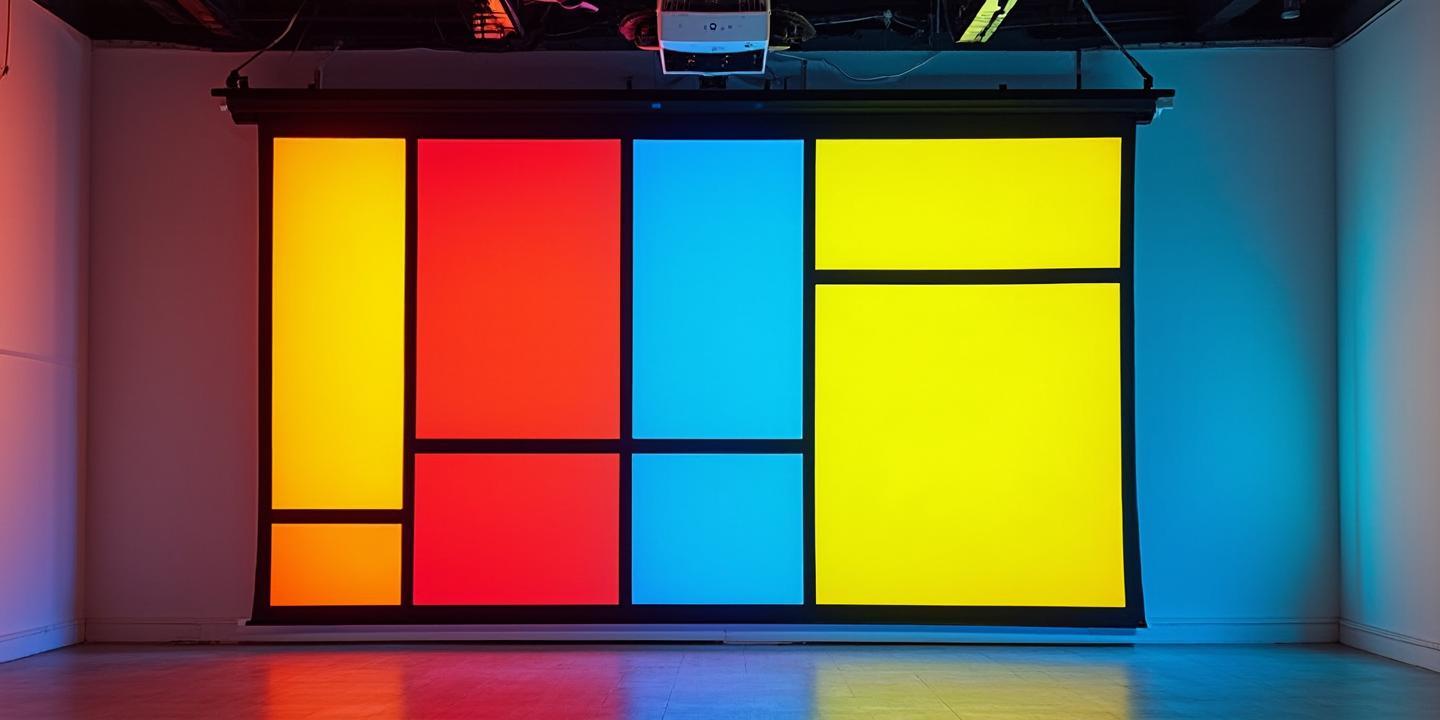

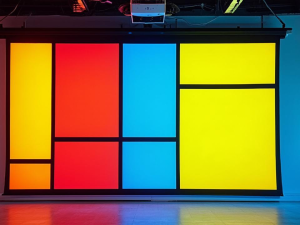

| 只有线上活动 | 线下场地照片可验证 |

凌晨四点十三分,窗外开始有环卫车的声音。突然想起明天...哦不今天上午还有课,但总觉得还有什么没写完。对了,上次那个被骗押金的学弟后来怎么样了?好像他转头就加入了另一个俱乐部,朋友圈最新动态是战队聚餐的九宫格——照片里每个人头上都P了猫耳朵滤镜。

网友留言(0)